先週の土曜日(6/28)に第6回TALKROOMを開催しまして、遅ればせながらそのご報告です。

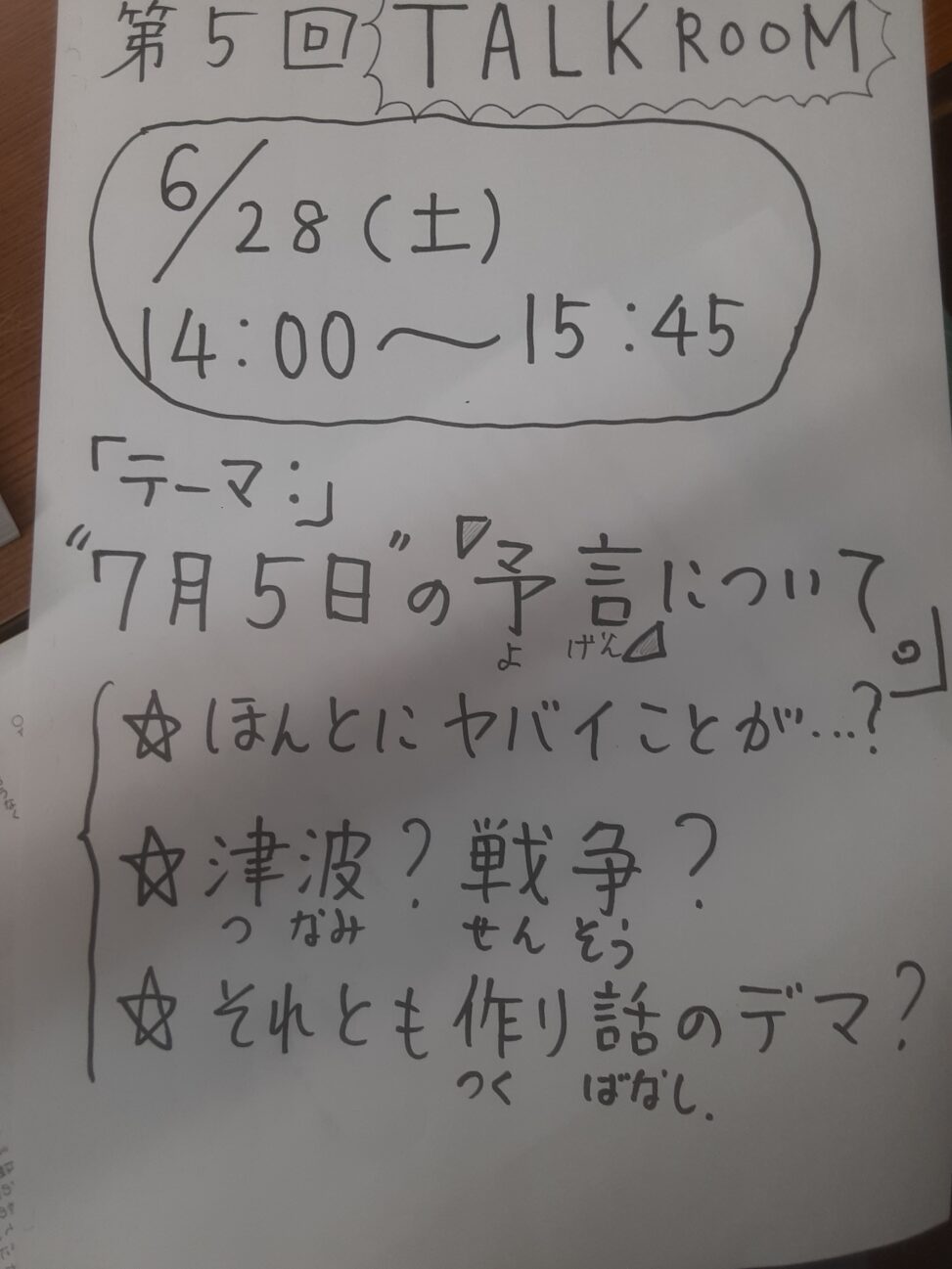

小4~中1までの約7名の参加となりました。初参加の人も3名。テーマは「7月5日の『予言』について」。

7月5日に日本に大災害が起きると予言した、ある漫画家の人の発言をめぐってのトークです。

(これを書いている今日がその7月5日なのですが)まずは信じる、信じないについて挙手をしてもらいました。7名中、信じるが2名、信じないが5名。

信じる人の意見としては「ほんとうにその日に大災害が起きたらあらかじめ心の準備をしておくことで冷静な行動ができるから」というNA君の発言がありました。なるほどなあ、ただパニックになるのではなく、冷静な行動をするために、あえて予言を信じるというユニークな意見。しかし、信じていなくても防災に関する心の備えがあって、冷静な行動を取れる人もいるのでは、との反論もありました。

それから、「ちょっと不謹慎(ふきんしん:社会的、道徳的にいけないこと)なことかもしれないけれど、本当に起きたらどうなるんだろうと思って少し興味本位でかんがえている」と言ったNiさん。恐怖の感情をひとりで抱えるのではなく、周りのひととシェアできることで、こころの余裕が生まれることと関係していたでしょうか。ホラー映画もひとりで観る場合とちがって友だちと観ると余裕が生まれ、笑いに変わることさえありますが、その心理とひょっとして似ているでしょうか。または、後述するようなひとの本来的な性質とも関わっているでしょうか。

「根拠がないから『予言』になるんだよ」と発言した子は、最年少、小4のKEI君。すばらしい。予言は、確かにKEI君の言うように、根拠のないところに起こり、たとえば今日が7月4日ならば、「明日は7月5日だ」ということを予言する人は誰もいません。「南海トラフの影響でいずれ30年以内に日本に大災害が起きるだろう。」これも専門家が警鐘(けいしょう)を鳴らしていることで根拠(こんきょ)のないことではありません。この2つの文がそれぞれ確かな根拠を伴うものであっても、それらが結びつくと、たとえば「明日の7月5日に日本に大災害が起こる」となり、根拠の怪しい「予言」となります。

もっとも物語がそうです。物語というのはシンプルな構造にまで落としこむと、それまでは無関係な2つの文をつなげるところで成立します。「病室のカーテンから光が差し込んでいる。」「今朝、花を用意したのだけどそれを生ける花瓶を割ってしまった。」

全く無関係なこの文をそのままつなげるだけで、「花も花瓶も、病室にいる人のために用意されたのかな。患者はどんな人だろう。」という自然なつながりの連想をうみだすことができます。物語は私たち僕たちの生きることに不可欠でありながら、しかし安易な物語は危険です。

閑話休題。トークでは防災についても展開することになりまして、今回の予言をきっかけに家族で万一の場合、避難場所をどうしたらいいか話し合った、というAくんのような子もいました。一方でまだ、決めていないという子もいました。ここは荒川区町屋ですので災害危険度の高さは全国屈指のレベル、地震時の建物倒壊、火災、津波、どう逃げたらいいんだという話につながりました。

で、この辺の尾久の原公園のようなところは広域避難場所に指定されてはいるけれど、隅田川はすぐそばだし、広い空き地では火災旋風(火の竜巻)が起きやすいので避難場所としてはよくないではないかという話、これは私がしました。およそ100年前の関東大震災(1923)では、墨田区のだだっ広い工場跡地で火災旋風がおきて多くの人が亡くなりまして、いま国技館のそばの、東京都・震災戦没者慰霊堂のあるあたりがそうです。私も見ましたが、建物の中には当時の火災旋風の被害の様子を描いた体験者の生々しい筆致(ひっち)の絵が展示されています。

さて、トークは行きつ戻りつ、予言は発信者の意図(いと)を超えて、ちがうふうに伝わっているのではないか、あるいは発信者は予言が当たらなかった場合のリスクをどう考えているのだろうというTALKROOMの常連メンバーJ君の問題提起(もんだいていき)がありました。

過去には1974年の大阪で、ある新興宗教の教祖という人が「いついつに大地震が大阪で起きる」と予言したことがあったそうで、どのくらいの影響の規模だったのでしょう。大阪のある地域の電気屋さんから懐中電灯の在庫がなくなり、堺市では小学校が当日休校になり、結局は「予言は当たらなかった」。その結果教祖は自殺未遂を図ったということがありました。

TALKでは、予言が当たらなかった場合の予言者の社会的責任、それから予言を容易に信じる集団の群集心理にせまるところまで行き着きました。J君あたりはその話を引き受けて、「7月5日ではなく、7月中だという人もいるし、地震の被害ではなくて核爆弾が台湾近海に落とされるという人もいる。なんだかよくわからないが、予言者も予言が当たらなかった場合のリスクをうすめているし、予言を信じている人も話をうすめているようで、どうかんがえればいいのだろう」と話してくれました。

メンバーそれぞれがそのことをかんがえていたようで、結論には至りませんでしたが、しかし、今回のトークの焦点になりえたところでした。私も1週間が経つなかでこのことをいまもかんがえているのですが、もしも大災害が身の回りに起こる前にどう備えればいいのか、ぼくたちの備えは大丈夫か、という問題はいちばん大切なこととして合意できます。それが一番大切。だって、ここは大地震が起こったときに全国でいちばん危ない東京都荒川区町屋4丁目だもの…。

しかし、もやもやは残ります。つまり、予言の真偽(しんぎ:ほんとかうそか)や結果論はともかく、小4のKEI君の言った、「根拠のないところで起こる『予言』」、それに向き合う僕たちの態度についてです。そういった意味で、もやもやが残ります。

ここには、「根拠のあることをそのままの事実としてひとは必ずしも生きていない」という命題があります。いいかえれば、「ひとは現実を生きるうえで『ファンタジー』を必要としているのかもしれない」ということです。

ファンタジーと申しましたが、決して軽い言葉でいうつもりはありません。ファンタジー(fantasy)は個人がめいめい勝手に思い描く幻想(げんそう)である一方、魅力的なものでもあり、ひとの生き方を、いまからどの時間の長さにも自由に設定できる、その人固有の過去から将来に架橋(かきょう)する「夢」として見据える、その人の生の本質的な支えになりうるものだからです。

ここには、難しい問題もあるのです。それは、物語と同じで、巧拙(こうせつ:上手いか下手か)があり、つまらないものもあればおもしろいものもあり、語り手の問題でもあるし、受け手の、大げさにいえばその人個人の世界観の問題だからです。いっぽうの「現実」だって同等で、ひとの見方によって、きわめて表層的な現実もあれば、深く捉えがたい現実もあるでしょう。個人の生き方とダイレクトに結びつく虚実一体(きょじついったい)がないまぜになった、内的真実というものがあるゆえ、他者の反応はともかく、その人が発する、ある種の不安の表出が担保(たんぽ)になって、その人自身のいまの「生」が輝くということがおそらくあるのです。

子どもかおとなか、という区別のこともありますが、おとなについては、本当に内的な不安をすでに抱えており、そのことをある程自覚している人は、僕は今回の「7月5日の予言」に関して、意外と静観しているかもしれないと思うところがあります。その人の内側では「7月5日」を超えるストーリーを持っているためです。外的な事象にどれだけその人の自身の生き方が入っているか入っていないかがポイントで、ワーワー騒ぎ立てる人のなかには案外不安と楽しみがセットになっていて、その人の本当の問題は実は他のところにあるのではないかとも思います。つまり、盲目的にと申しますが、根拠の薄いことに対して信じやすい人は自分自身の存在とその信じる対象がどれだけ深く関係しているのかというと、案外関わりがなかったりするのではないでしょうか。予言がひとたび外れたとすればこの人たちは他のネタを外部に求めてさまよう人たちなのではないか、僕はそう思います。自分の実存とはあまり関係のないところで不安があると、不安は祝祭にもなり得る素地が、およそどの人でもあるということを僕たちは考えておく必要があるかも知れません。

しかしその一方で、規模はともかく、「ある個人(予言者)の物語」が、今回のような予言をつうじて、無批判で都合のよいように集団で信じられてしまう現象、つまり群集心理として糾合(きゅうごう)されていくのだとすると、僕はきわめて危険だと思います。

これはどういうことか。

根拠のないことがあたかも根拠のあるものとして、社会が薄いフィルターしか持っていないことになると、その結果、人々の行動として目でみえるところの、ある種の極端な先鋭化として現実に影響力をもたらすことの危うさについてです。(たとえば、妄信的なカルトが挙げられるかと思います。)

周知の通り、じつはこのたびの予言が、実際に台湾・香港・中国からの日本のインバウンドにかなりの減少をもたらしていることについて、僕は個人的に信じられない思いと共にものすごく違和感を覚えている次第です。

記憶に新しいところでは、福島原発の風評被害しかり、古くは丸山真男(1913-1996)の分析であらわにされた、第二次大戦・太平洋戦争の開戦のきっかけとなる軍部の決定もそうでした。じつは個人の生き方が社会に包摂(ほうせつ)されないがゆえの、不満のたまる一部の階級層により、新聞をはじめとするマスコミを巻きこんだ結果、軍部の開戦決定はそれらの群衆によって、熱く下支えされたものであった、というところでしょうか。日本の80年前の悲劇の責任は、けっして軍部の行動のみに帰せられるものではありませんでした。軍部の決定を性急にうながすかのような、ある種民衆の責任でもありました。

ドイツのヒトラーについても、映画監督チャールズ・チャップリンが皮肉ったように、個人のパフォーマンスとして馬鹿げていながら、あれだけの謹厳実直(きんげんじっちょく)なドイツ国民を丸め込めたのは、1914~18年のドイツの第一次大戦敗戦後、「ユダヤ人にヨーロッパが経済的に搾取(さくしゅ)されている」という神話を、そのまま信じて支持した人たちがそれなりに多くいたからでしょう。もともとは一部の個人の物語だったものが良くない方向に現実化するということが社会のなかでは起きます。

いま、かつての大被害者であるユダヤ人国家のイスラエルがトランプのアメリカと手を組んで、アラブに対して結局は自分たちがかつてされたことと同じことをしているようにみえます。アメリカもそうです。ロシアの指導者の言うことも信じられません。日本もそうかもと思います。なんだか表層的なパワーバランスの優劣を競う、表層的で急進的な言説があちこち飛び交い、なにが本当のことで真実ではないのかよくわかりません。小学4年生のKEIくんの言うとおり、しかし、根拠のよくわからぬところから予言が生まれ、ファンタジーや物語も生まれ、だからこそある種の個人は自らの生き方の「自信のなさ」に立脚したものにとらわれて、その「真実」めいたものを匿名(とくめい)のひとが声高(こわだか)に主張しているように見えます。論理なしに声高に叫ばれるものこそ僕は疑わしいと思う人間です。さて、こうした論理抜きのカルト的な言説はどれくらいまで本当でしょうか。ぼくは論理抜きの無責任な言論が腹立たしいのです。しかし一方で、ある人の主張の強度が個人の生き方のカルト的な言説ゆえなのか、ひょっとしたらその人の自信のなさに基づいた匿名性と結びついているのであれば、その発言や振る舞いは100%個人の責任に帰せられるべきものでしょうか。僕にはそれらについてわからないのです。

問題の角度を変えましょう。以下のように考える人たちもいます。

社会に大きな影響を与える空気の「うねり」は、どのくらいの個人のファンタジーや物語のシェアを端に発しているのでしょうか。たとえばMIT(マサチューセッツ工科大学)の研究チームによると、わずか5.8%の、真実とは無関係な世論のシェアがあれば、社会の空気を形成するという報告もあります。たったの5.8%ですか…、皆さんはどう思いますか。

このデータは非常に興味深いものであると同時に、調査の母数はどれくらいだったのか、それに加えて、社会全体の「空気」醸成(じょうせい)のプロセスに、果たして世論(よろん)のどの部分が、どのように作用したのか不明であるがために、僕は非常に注目しています。いま、この、「7月5日の予言」ばかりでなく、政治的にも日本の内外で大衆を引っ掛けるような「陰謀論」が一定の支持を集めています。しかし、そこに正当性はあるのでしょうか。社会の分断やひとの孤立ゆえの病理を僕は見てしまうような思いです。そして、そこに深刻な溝を感じ取っております。

毎度のこと長くなりました。今回はこのくらいにして…、

第5回TALKROOM、ありがとうございました。また近々やりましょう!どうぞよろしく!

Comments are closed.